国产CPU处理器发展现状——全面解析:国产处理器芯片的发展历程及未来趋势

国内其实有六支CPU战队在赛跑。但真正能挺直腰板说"完全自主"的;

只有申威和龙芯这两个"国家队"选手。

超算里的“隐形冠军”

超算里的“隐形冠军”

先说说超级计算机里的“隐形冠军”——申威。

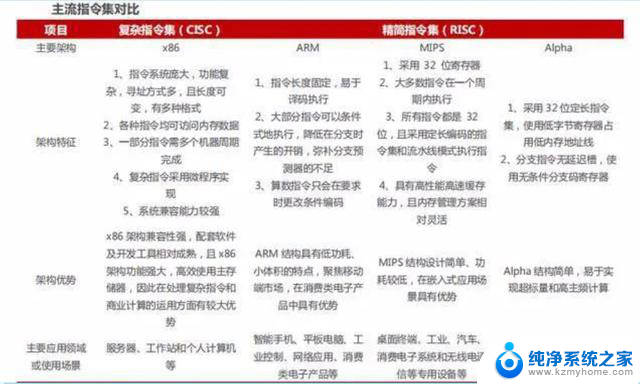

这个出身军工研究所的硬核玩家,最早玩的是美国DEC公司的Alpha指令集。

但人家愣是把"考古"玩出了新高度,搞出了完全自主的SW-64指令集。

太湖之光超算用的SW26010芯片,260个核心的“暴力美学”,当年把英特尔的脸都打肿了。

最近推出的申威8A服务器芯片更是个狠角色,性能直接对标至强银牌。联想、统信这些大厂都开始排队合作。

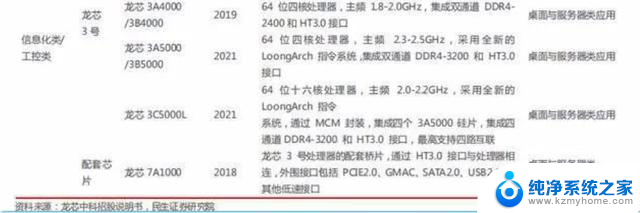

龙芯 - 技术界的"长征"

从中科院实验室走出来的这群理想主义者,最早靠着MIPS架构起家。后来硬是造出了自主可控的LoongArch指令集。

但自研架构就像自己造了个新的“语种”——虽然彻底摆脱了卡脖子风险,可整个软件生态都得从头搭建。

现在你能在龙芯电脑上用WPS、聊QQ,背后是工程师们用二进制"绣花"的成果。

另外四位玩家另外四位有点"混血儿"的尴尬:

华为鲲鹏和飞腾都押注ARM架构,性能确实能打。

鲲鹏920用7nm工艺堆出64核,在电信机房大杀四方。

但ARMv8授权被卡后,下一代芯片就像被按下暂停键。

飞腾的腾云S2500服务器芯片倒是越战越勇,可英国ARM公司随时可能断供的达摩克利斯之剑始终悬着。

飞腾2000系列

海光和兆芯走的是"拿来主义"捷径。

海光拿到AMD的Zen1架构授权后,搞出的海光7280芯片确实能硬刚英特尔至强。

但最新Zen4架构?

对不起,美国商务部不让教。

兆芯用的还是威盛电子二十年前的x86老底子,KX-6000芯片单核性能还打不过七代i3。

这场芯片大战里,最魔幻的是性能与自主的悖论:

越是性能接近国际水平的,自主可控度反而越低。

申威龙芯虽然安全,但生态建设就像在沙漠里种树;

鲲鹏海光性能彪悍,却要时刻提防"断供"。

最后站在技术发展的十字路口,国产CPU正在上演现实版的"三体"生存法则:

丢掉幻想,准备战斗。

毕竟在半导体这个修罗场里,没有退路就是最好的出路。

国产CPU处理器发展现状——全面解析:国产处理器芯片的发展历程及未来趋势相关教程

- 浅谈国产CPU:国产处理器的发展现状和未来前景

- 国产CPU大比拼:六款处理器对比,揭秘最适合中国人的自主CPU

- 6大国产CPU,迎来好机会,intel CPU被指有后门,不安全,国产处理器或将崛起

- 美国目前急需国产CPU,全新发布的芯片性能提升103%

- 国产自主CPU发展路径一览:龙芯追上10代酷睿

- 不吹牛,国产CPU性能大提升,12nm工艺打平AMD 7nm:国产处理器性能飙升,挑战AMD最新工艺

- 中国超越美国,国产CPU荣登全球第一,成为超算芯片新宠

- 三星、美光等停产DDR4,国产CPU反而有压力了?原因及解析

- 英伟达计划二季度量产中国定制AI芯片H20,引领人工智能技术发展

- AMD在印度启用全球最大的研发中心,投资达4亿美元附中国CPU芯片行业趋势预测

- AMD 2025Q2财报:季度收入创新高,同比增长32%,达76.85亿美元

- 英伟达深夜发声:不存在后门、终止开关和监控软件,真相揭秘

- AMD AM6插槽预计将增加22%的针脚数量,保留AM5尺寸,性能提升明显

- NVIDIA 如何助力机器人训练和汽车仿真:设计与仿真资讯速递

- 机构预计若出口限制持续,NVIDIA在中国或将失去更多市场份额

- 微软终于修复了恼人的Windows 11升级后二次OOBE界面,用户体验得到优化

微软资讯推荐

- 1 AMD 2025Q2财报:季度收入创新高,同比增长32%,达76.85亿美元

- 2 AMD AM6插槽预计将增加22%的针脚数量,保留AM5尺寸,性能提升明显

- 3 机构预计若出口限制持续,NVIDIA在中国或将失去更多市场份额

- 4 想成为高级用户?你必须掌握这5个Windows命令,助你轻松提升技能

- 5 想成为高级用户?你必须掌握这5个Windows命令,助你轻松提升技能

- 6 RTX 5070涨幅第一!Steam最新100大显卡公布,50系列新卡最受欢迎

- 7 如何维护Windows工具?最全面的维护指南

- 8 Win 11升级这个劫,我是非渡不可吗?Win 11升级必备攻略,让你快速适应新系统

- 9 AMD Radeon 显卡五年历程实测:细数AMD显卡五年发展变迁

- 10 为什么全球超算TOP500都选择Linux而不是Windows?

win10系统推荐

系统教程推荐

- 1 win11键盘突然变成快捷键 win11键盘快捷键取消方法

- 2 windows10复制文件需要管理员权限 如何解决需要管理员权限才能复制文件夹的问题

- 3 右键新建没有ppt怎么办 Win10右键新建菜单中没有PPT如何添加

- 4 打开电脑触摸板 win10触摸板功能开启

- 5 多个word在一个窗口打开 Word如何实现多个文件在一个窗口中显示

- 6 浏览器分辨率怎么调整 浏览器如何设置屏幕分辨率

- 7 笔记本电脑开不了机怎么强制开机 笔记本电脑按什么键强制开机

- 8 怎样看是不是独立显卡 独立显卡型号怎么查看

- 9 win11电脑唤醒不了 Win11睡眠无法唤醒怎么解决

- 10 无线网络密码怎么改密码修改 无线网络密码如何更改